我國新能源汽車銷量持續增長,隨之而來的是中國市場面臨大量的廢舊動力電池需要回收處理。中國回收市場根據《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用管理暫行辦法》規定,汽車生產企業負責建立回收渠道回收動力汽車退役鋰電池。同時鼓勵汽車生產企業、電池生產企業及第三方回收企業合作共建動力蓄電池回收體系。

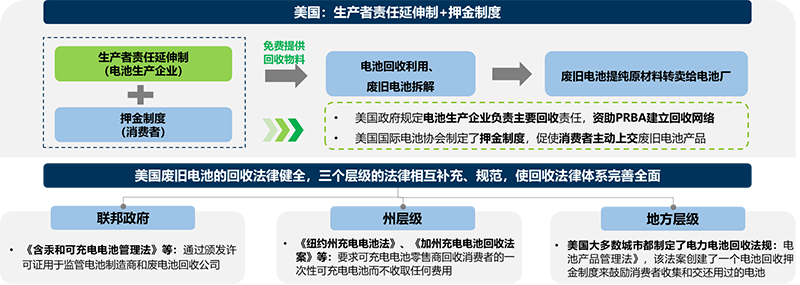

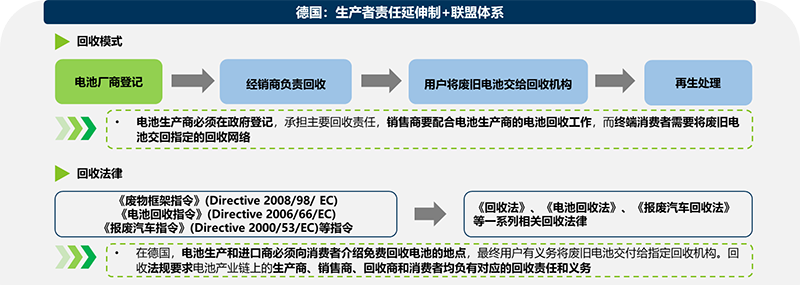

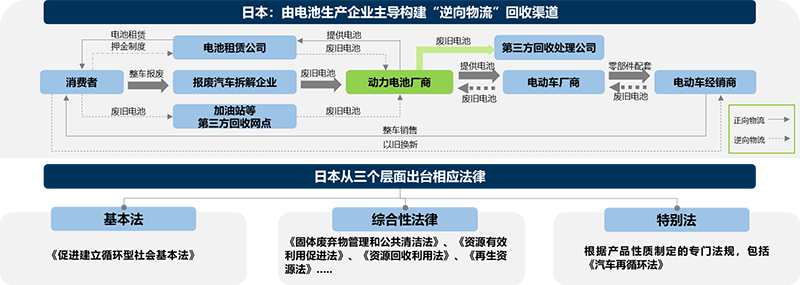

圖1 中國動力電池回收市場標準模式 按照我國動力電池回收標準模式,整車廠和電池廠承擔回收電池的責任,整車廠應該建立溯源系統及回收網點,向車主提供回購、以舊換新、補貼等鼓勵措施,及時共享電池拆卸貯存技術、回收網點等信息;電池廠的產品結構設計應標準化易拆解,進行電池編碼管理,并加強與汽車生產企業協同池拆卸貯存技術、回收網點等回收相關信息,并且把電池信息上傳到國家建立的溯源信息系統中;梯次利用和再生利用企業(第三方)為承擔回收后端電池綜合利用關鍵性角色,由整車商提供拆解技術信息的支持;新能源汽車4S店、電池租賃等運營企業承擔回收輔助性角色,在電池維修、拆卸和更換時核實新能源汽車車主信息,將廢舊電池移交至回收網點,不得移交其他單位個人。一般來說,電池廠與綜合利用企業需要合作進行回收,均可以進行處理前的檢測。 美國動力電池回收標準(現行)模式: 美國以市場調節為主,政府通過三個層級的法律制度對電池回收進行約束管理,強制要求電池零售商無償回收電池,并由BCI制定押金制度促使消費者主動上交廢舊電池。同時由電池生產企業資助美國便攜式可充電電池協會(PRBA)建立回收網絡并向公眾宣傳教育電池回收知識,引導公眾積極配合回收工作。 圖2 美國動力電池回收標準(現行)模式 德國動力電池回收標準(現行)模式: 德國政府立法回收,生產者承擔主要責任,設立基金完善回收體系市場化建設。在相關法律框架的約束下,德國的廢舊電池回收系統具有很明確的分工,產業鏈中的生產者、消費者和回收者都有相應的責任和義務。責任、義務、法律三者融會貫通,使德國在電池回收取得了顯著的成就。 圖3 德國動力電池回收標準(現行)模式 日本動力電池回收標準(現行)模式: 受原材料短缺的影響,日本在廢舊電池回收方面處于全球領先地位。目前,日本已經建立了主要由電池企業主導構建,以“逆向物流”為思路的回收渠道。由于日本國民對垃圾分類與循環利用有較強的認同感,可以利用零售商、汽車經銷商或者加油站的服務網絡向消費者免費回收廢舊電池,回收路線與銷售路線相反。為了規范行業發展,日本從基本法、綜合法、特別法三個層面出臺相應法律,支持技術研究,并給予生產企業相應補助,提高回收積極性。 圖4 日本動力電池回收標準(現行)模式 中國(現行)與海外退役動力電池回收模式對比: 國內外回收模式最大的不同在于:中國回收市場整車廠為第一責任人,回收廠付費模式,而海外回收市場是電池廠為主要責任人,生產方付費模式。從執行情況來看,中國市場由整車廠建立的回收渠道并不完善,海外市場的回收模式更為成熟,運行良好。 圖5 中外退役動力電池回收模式對比 中國退役動力電池回收市場痛點: 無資質企業攪亂回收市場,退役鋰電池有效回收率低:目前動力蓄電池回收市場最大問題是回收渠道不完善;定價機制尚不清晰,回收角色多為小作坊、個人等無資質企業,市場動力蓄電池報廢量顯著高于有效回收量; 利潤空間低成電池回收盈利掣肘:①當前退役鋰電池回收業務存在人力、技術、設備、缺乏進項抵扣等因素致整體成本高企,多數正規回收主體對退役電池的回收動力不足;②不同電池的回收經濟效益不同,三元鋰電池回收價格可達磷酸鐵鋰電池數倍,而目前市場上退役電池以磷酸鐵鋰電池為主。未來提升盈利需要企業、產業聯盟和政府的共同發力。 參考海外成熟的發展經驗,中國回收市場可以通過借鑒相關經驗以應對回收市場痛點: 1)參考歐美國家的發展經驗,落實生產者責任延伸制是行業實現規范化的首要任務,只有明確了各環節的回收責任與義務,行業才能夠擺脫無序競爭、進入良性發展階段。盡管我國目前已初步建立了以生產者責任延伸制為基本原則的動力電池回收利用政策框架體系,但由于法律層級較低、缺少強制執行力與相應的獎懲制度,目前的實際執行效果并不理想; 2)我國當前已初步完成動力電池全生命周期監管覆蓋,行業亂象整治已箭在弦上。工信部在2018年7月發布的《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規定》中明確提出了要建立起“新能源汽車國家監測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺”,要求對動力電池生產、銷售、使用、報廢、回收、利用等全過程進行信息采集,對各環節主體履行回收利用責任情況實施監測; 3)我國應該從三方面探索提升退役鋰電池回收市場盈利情況: ①企業端:生產方應該努力建立回收渠道,完善回收網絡。回收企業應該注重回收技術的先進性,從技術方降低成本; ②產業聯盟:各市場角色形成產業聯盟,達到信息共享,形成規模經濟; ③政府端:加強政策補貼和回收渠道監管力度。